【相談実例】遺言の不安を払拭するための家族信託

今回は、将来の遺産分割に不安を抱えたご相談者様への家族信託の事例を取り上げたいと思います。

目次

- ○ 遺言と同様の効果を得られる「遺言代用信託」のスキーム

- ・『財産の流出を防ぎたい』長男からの相談

- ・遺言による相続への不安

- ・遺言は何度も書き換えることが出来るというリスク

- ○ 遺言代用信託の効果と注意点

- ・迷ったらまずは専門家に相談を!

遺言と同様の効果を得られる「遺言代用信託」のスキーム

前段としてお伝えしますと、家族信託は、

・委託者

・受託者

・受益者

からなる信託契約の一種です。

「遺言代用信託」というスキームは、残余財産の帰属権利者の指定を予め信託契約に盛り込むことで、信託終了時に特定の人に信託財産を承継することが出来ます。

このスキームを利用する事で、遺言を書くことと同様の効果を得ることが出来るという仕組みです。

⇒モデルケース『遺言代用信託』

今回の相談事例でも、この遺言代用信託を活用しています。相談事例は以下のとおりです。

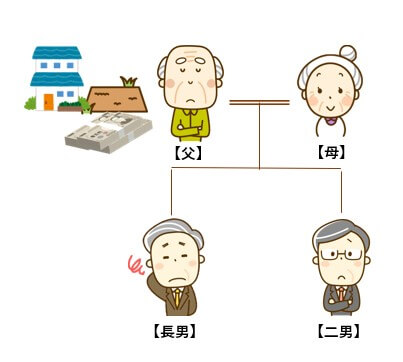

『財産の流出を防ぎたい』長男からの相談

上記家族関係において、長男様からのご相談でした。

「父は92歳、母は89歳。そろそろ本格的に相続の事を考えないといけないが、相続税のこともあるし、父母が認知症になってしまうリスクもあるし、何から始めていいか全く分からないんです。」

ヒアリングを続けていると、何かを含んだ複雑な表情を浮かべていた長男様に、担当の司法書士からの質問が響いたようです。

「相続対策で一番先に考えなければいけないのは、遺産分割のことです。相続税の節税や納税資金確保の話は二の次、三の次です。遺産分割対策でなにか懸念されることがあるのではないですか?」

遺言による相続への不安

この質問で、長男様は堰を切ったように話し出しました。

「実は二男の妻の実家が事業をしているんですが、なかなか先行き思わしくなくて。結婚当初から二男の求めもあり、父は二男の妻の実家に長年にわたり多額の出資等をしてきたんです。

自分の相続が開始したら、二男には1銭も相続させたくないと言っています。なぜなら二男に相続させたら、その資産は二男の妻の実家に全て流れて行ってしまうからです。」

こういった内容のご不安はご相談者の多くの方が抱えています。

担当の司法書士はこれを聞いてすぐ、遺言を書くようにご提案しました。二男様に何も相続をさせない旨の遺言は遺留分を侵害してしまいますので、今回の場合は特にトラブルの原因となりえます。

しかし、遺言で最も大事な事は、遺族の遺留分よりも何よりも、遺言者の最終意思を尊重する事なのです。

遺言は何度も書き換えることが出来るというリスク

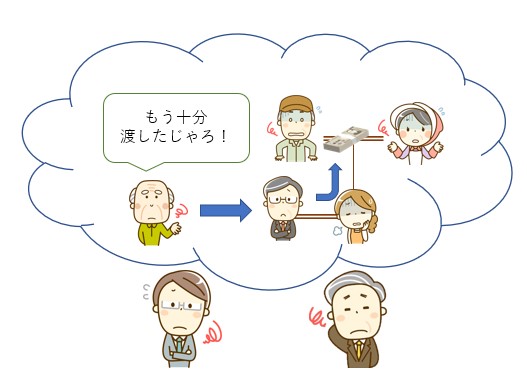

ところが相談を続けると、二男様は最近、長男様に内緒で、

「相続開始後はあの土地を俺にくれ!」

などの打診をお父様にしていた事実が明らかになりました。お父様もご高齢のこともあり、一瞬心を動かしそうになったとか。

ここで注意すべきところが、遺言は何度でも書き換えられるというところです。当法人の司法書士もこれまでに、何度も書き換えられた遺言書を相続手続きの中で見てきています。

そこで新たに、先に提案した遺言ではなく、遺言と同等機能のある遺言代用信託を提案しました。

遺言代用信託の効果と注意点

信託契約は契約であり、一方の当事者の意思のみでは撤回・解除等が非常に困難ですので、撤回防止措置が働きます。ですが注意して頂きたいのは、家族信託をしたとしても遺言同様に遺留分請求を免れるわけではありません。

⇒【家族信託は遺留分対策になり得る?信託設計時に検討すべきポイントとは】

今回遺言ではなく遺言代用信託を提案した大きな理由は、あくまで信託契約によりお父様名義の実家等を信託財産とする事で保全し、遺言書の書換え等のリスク回避だという事をご承知おきください。

また、遺言代用信託は遺言の機能があるとは言え、一番の目的は委託者の財産管理です。通常、家族信託では成年後見と違って家庭裁判所等の監督機能が無く、受託者が財産管理において横領等をしてしまう可能性があります。

遺言の代用としての家族信託契約は円満な家族信託契約と違い、遺言同様に秘密性をもって行います。そこで、相続開始後に生前の受託者の財産管理に疑義が生じない対策を取る為に、今回のケースでは弁護士を信託監督人に置き、第三者のチェック機関を設けることを提案しました。

信託財産には不動産の他、遺留分請求相当額を盛り込んでおくことで、二男様からの請求にも対応することができます。

迷ったらまずは専門家に相談を!

遺言、税金、認知症、遺留分…というワードは頭に浮かびあがっても、何をしていいか全く整理できなかったという長男様。担当の司法書士のコンサルティングを皮切りに、提携の税理士より税務のシュミレーションも受け、非常にご満足頂けたようです。

当法人では財産管理から相続まで、専門の司法書士が必要に応じて、相続専門の税理士・弁護士と連携してコンサルティングをしていきます。

ご相続・生前対策にご不安を感じられている方は、目黒区学芸大学駅、渋谷区マークシティの司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズまで、是非一度ご相談ください。

シェアする