遺言代用信託

-信託で遺言の効果を得る方法-

「自分が亡くなった後は、この家を○○に継いでほしい。」「世話になっている○○に多く財産を遺したい。」

生前対策を検討する上で、代表的な手段として挙がるのが『遺言』です。

遺言をすることで、相続人ではない人にも財産を遺すことができますし(遺贈)、自分が生きているうちに財産の承継先を定めることで、その後の将来をより安心して生活できるというメリットもあります。

ただし遺言ではどうしても出来ない事があります。それは、「自分が亡くなった後に、遺言が実行されたか確認すること」です。

「亡くなる前に遺言の効果を確認するまでは安心できない!」という悩みを持つ方に、『遺言代用信託』という方法をご提案いたします。

目次

- ○ 遺言の効果を「自分」は確認出来ない

- ・信託財産の承継先を指定する事で効果を発揮する

- ・信託契約時に、どのように財産が帰属されるか決めることが出来る

- ・信託財産と委託者固有の財産は区別される

- ○ 遺言代用信託のスキーム

- ・遺留分請求に注意

- ・「信託のやり過ぎ」には注意

- ・『遺言信託』と勘違いしないように注意

- ・遺言代用信託をする際は司法書士に依頼すること

遺言の効果を「自分」は確認出来ない

『遺言』とは、将来、遺言者に相続が発生した際に、遺言者の指定した方法で財産を承継できる、生前対策の代表的な手法の1つです。

自筆によるもの、公正証書によるものとありますが、「遺言者が希望した形で財産の承継先を決めることができる」点は同じです。

遺言は、財産の所有者である本人が遺す最後の意思ということもあり、相続発生時に遺言がある場合には、原則、遺言が優先されます。

そんな遺言者の想いを代弁してくれる遺言ですが、効力が発生するのは「相続が発生した時=遺言者が亡くなった時」のため、遺言者自身は、その遺言が実行されたかどうかを知る事は出来ません。

そのため、遺言以外で確実に財産を承継するには、これまでは『生前贈与』という形で、不動産や金銭等を贈与するしかありませんでした。

とは言え、贈与してしまった後は、受贈者の財産となってしまうため、自分が住んでいる状態で家を贈与するのは中々難しいですし、贈与された側も贈与税が発生してしまうため、かえって負担が大きくなってしまうケースもあります。

そこで、今回ご紹介するのが家族信託を活用した『遺言代用信託』です。

遺言代用信託とは、「遺言と同等の効果を発揮し、生前からその効果を確認することが出来る」という信託契約です。

信託財産の承継先を指定する事で効果を発揮する

遺言代用信託は、「信託財産の承継先を指定する」こと以外は、一般的な家族信託と違いはありません。

家族信託の基本構造は次のとおりです。

■委託者:信託財産を託す人

■受託者:信託財産を託され、管理・活用等をする人

■受益者:信託財産から発生する利益を享受する人

■信託財産:信託契約で定められた財産(委託者の固有財産とは区別される)

■帰属権利者:信託終了時に、信託財産及び残余財産を受け取る人

信託契約の内容にもよりますが、認知症対策の家族信託の場合、「委託者兼受益者=親、受託者=子」とするケースが一般的です。

信託終了事由を「委託者(親)の死亡」と定めると、親に相続が発生した時点で、信託契約は終了となります。

ここで、帰属権利者に指定がないと、信託財産の受益権は「委託者の相続人」に承継されます。

しかし例えば、「帰属権利者=委託者の長女」と設定した場合、その信託財産の受益権は「委託者の長女」へと帰属することになります。

つまり、特定の信託財産の全部または一部の帰属権利者として特定人物を指定する事で、「遺言と同等の効果」を得ることになるのです。

信託契約時に、どのように財産が帰属されるか決めることが出来る

遺言と違い、家族信託は、委託者と受託者の合意による信託契約の一種です。

そのため、委託者は信託設計時に、契約開始後から契約終了時の効果を確認することが出来るのが特徴です。

遺言では、相続人全員の合意があれば、遺言とは違う内容で遺産分割協議をすることも可能ですが、そうなると、遺言者の希望は叶えられない可能性もあります。

遺言代用信託では、信託設計時に「信託契約の変更や解除は、委託者と受託者両者の合意による」と設定することで、委託者の意思に沿ぐわない信託契約の変更や解除を防ぐことが出来ます。

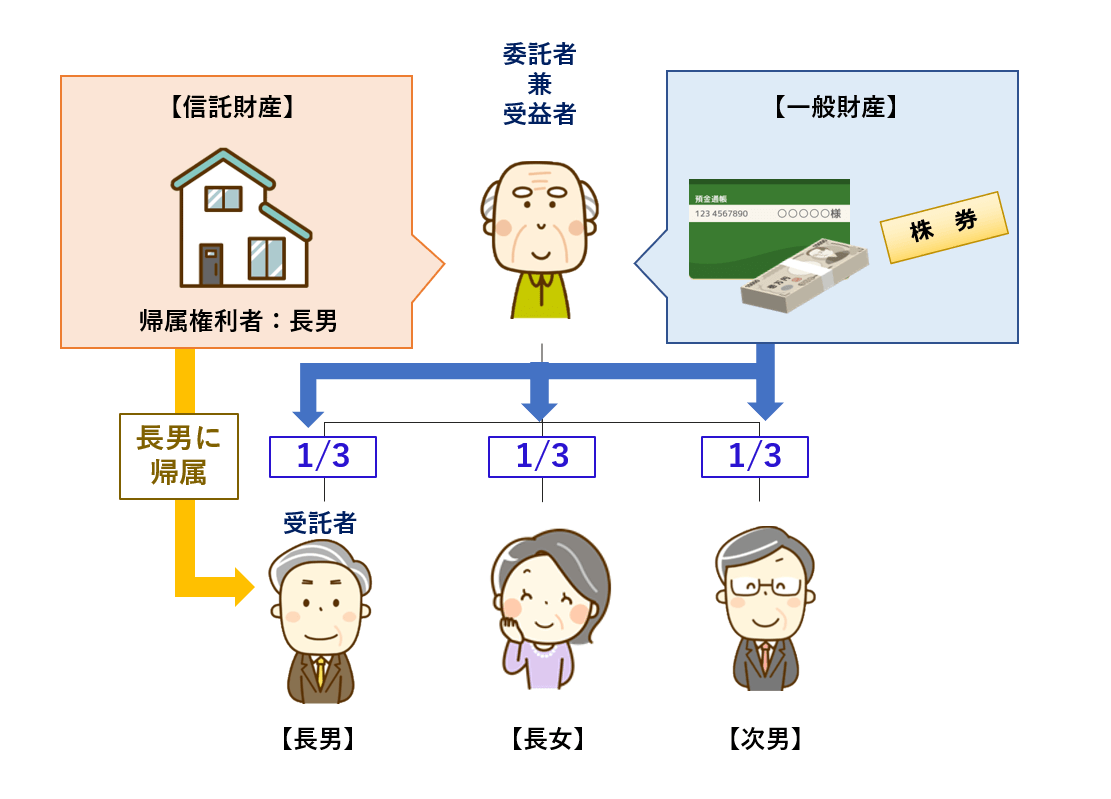

信託財産と委託者固有の財産は区別される

「委託者=受益者」ならば、最終的に相続財産になるのでは?と思われるかもしれませんが、そうとも限りません。

信託契約で定めた財産は『信託財産』となり、委託者固有の財産とは区別されます。

不動産については、「登記簿上の所有権者=受託者」と「信託受益権者=受益者」と分けて登記されます。

金銭については、信託銀行等で「信託口口座」を開設し、その口座で管理・活用等を行います。

元々は同じ委託者の財産ですが、『別の人のもの』として扱われる事になるのです。

ここで、委託者が死亡した時の財産の扱いについて確認してみましょう。

委託者固有の財産については、上記の関係性では、相続人が3人いるので、法定相続分は1/3ずつとなります。

信託財産については、「帰属権利者=長男」と指定されているため、長男が受益権、つまり不動産の実質的な所有権を得ることとなります。

このように、遺言代用信託をすることで、遺言と同等の効果を得るだけでなく、委託者固有の財産と切り離して財産を承継することも可能となります。

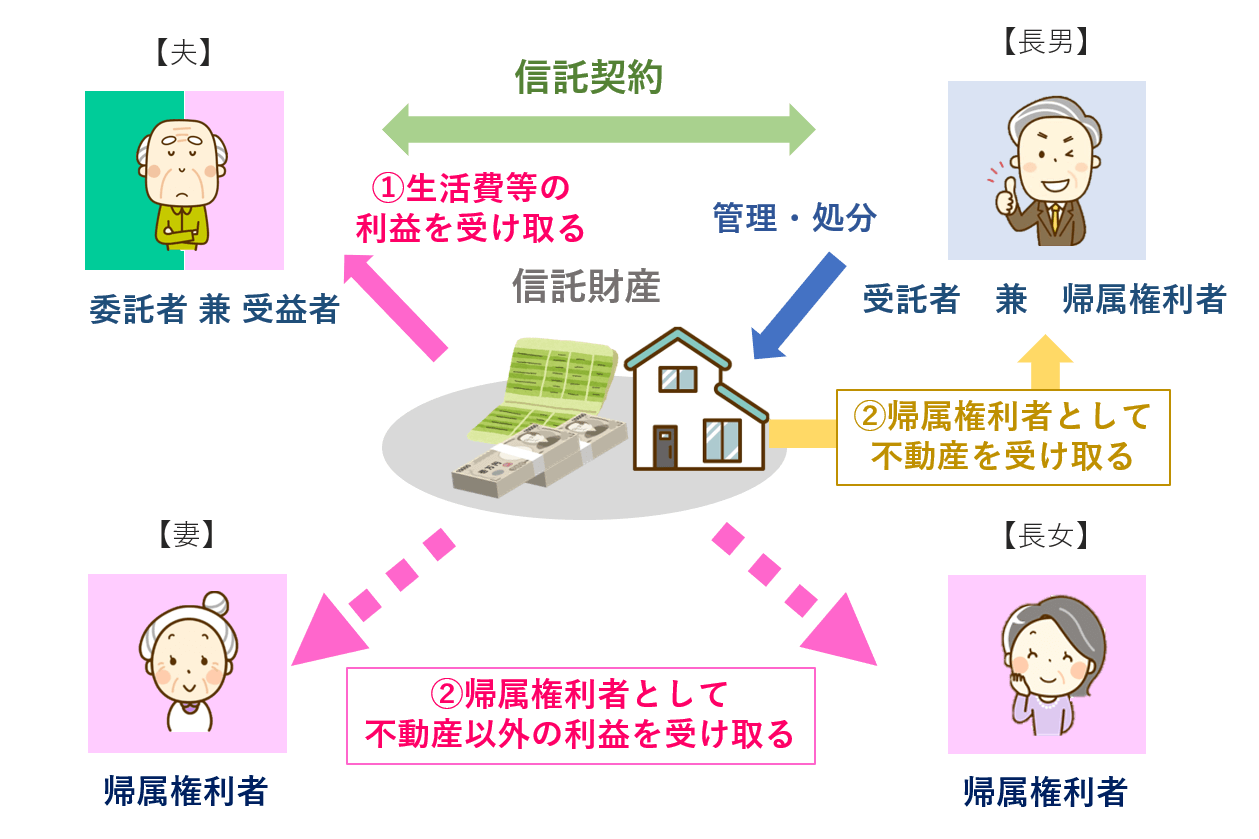

遺言代用信託のスキーム

今回の遺言代用信託(画像の関係図)では、次のようなスキームとなります。

【信託契約の流れ】

■委託者兼受益者:夫

■受託者 :長男

■信託財産:居住不動産と金銭

■帰属権利者:不動産を長男・金銭を妻と長女

①夫を委託者兼受益者、長男を受託者として信託契約を締結します。「委託者=受益者」のため、不要な贈与税・不動産取得税がかかりません。

夫が存命中は認知症対策として、生活費等の管理を受託者の長男が行います。

②信託契約の終了事由を「委託者兼受益者の死亡」として定め、残余財産の帰属権利者を、不動産については長男、金銭については妻と長女として指定します。帰属権利者を指定する事で、遺言と同様の効果を得ることが出来ます。

③委託者=夫の固有の財産については、遺言が無い限りは、妻・長男・長女の3人で遺産分割協議をすることとなります。

遺留分請求に注意

遺言と同様に、遺留分には十分に配慮した信託設計をする必要があります。

信託財産の帰属権利者が委託者の相続人でもある場合、その帰属権利者は、信託財産の受益権と、委託者固有の財産の相続権の両方を取得する状況になります。

そうなると、委託者に複数の相続人がいた場合、「なぜ○○ばかり!」と争いが起こるケースは十分に考えられます。

遺留分対策として、信託財産内である程度均等に財産を承継できるように指定する、または、信託契約とは別に生命保険や遺言を使って、予め遺留分請求されることを念頭に置いた生前対策をするなど、家族関係に応じて対策を立てる必要があるでしょう。

「信託のやり過ぎ」には注意

「遺言代用信託をすれば、認知症対策になるし遺言の代わりにもなるから」と、財産のほとんどを信託財産にしてしまう等の「信託のやり過ぎ」には注意しましょう。

信託財産は委託者固有の財産と区別されて受託者によって管理されます。

委託者が認知症等になってしまった場合は効果を発揮しますが、亡くなるまでずっと健在な可能性もあります。

急な入用があった際に、自分の財産なのに受託者に毎度お願いすることになる、といった事態に陥っては元も子もありません。

『遺言信託』と勘違いしないように注意

ややこしい事に、遺言代用信託とは別に、『遺言信託』とよばれるものもあります。

遺言信託には二種類あり、一つは銀行や信託銀行等による「遺言信託」という金融商品で、遺言の作成・保管・執行(本人の死亡後に金融機関主導で相続手続きを進行)を行うものであり、一般的な遺言と変わりありません。

もう一つは、信託契約の内容を遺言で定めておき、委託者の死亡時に信託の効力が発生する家族信託の形態の事を指します。

どちらが有利ということではありませんが、遺言代用信託との違いは主に、

・認知症対策にはならない

・遺言が実行されるかは分からない

という点が挙がります。

遺言信託でも信託内容により遺言同様の効果を得ることは可能ですが、そもそもの遺言内容の実現性という点では、不確実と言えます。

また、当然、認知症対策にはなりません。

その点、遺言代用信託では当事者の契約で効力が発生するため、確実に内容の実現が期待できます。

信託の開始を委託者の死後または認知症になった場合の契約とすることで、委託者本人が認知症になった時点で財産管理を受託者に移すという、柔軟な認知症対策としての効果もあります。

遺言代用信託をする際は司法書士に依頼すること

実は、金融機関による『遺言代用信託』という商品も存在します。

内容としては、金融機関が受託者として信託財産を管理し、委託者の死亡後に帰属権利者に残余財産を払い出しする、というサービスです。

金融機関が受託者のため、財産の払い出しという点は非常にスムーズと言えます。

しかし、対象は基本的に信託口口座の「現金」のみですので、不動産を信託したい場合には、別に遺言代用信託をしなければなりません。

そのため、遺言代用信託をする際には、司法書士に依頼するのがベスト、と言えます。

他の士業でも同様のサービスをしてはいますが、不動産を信託する際には「信託登記」をする必要があるため、登記の専門家である司法書士に依頼するのが最もスムーズで、かつ費用感も抑えることが出来ます。

また、委託者の財産について、家族信託だけで全てをカバーすることはできないため、必要に応じて遺言や後見制度など、他の生前対策を併用することを検討しましょう。

シェアする